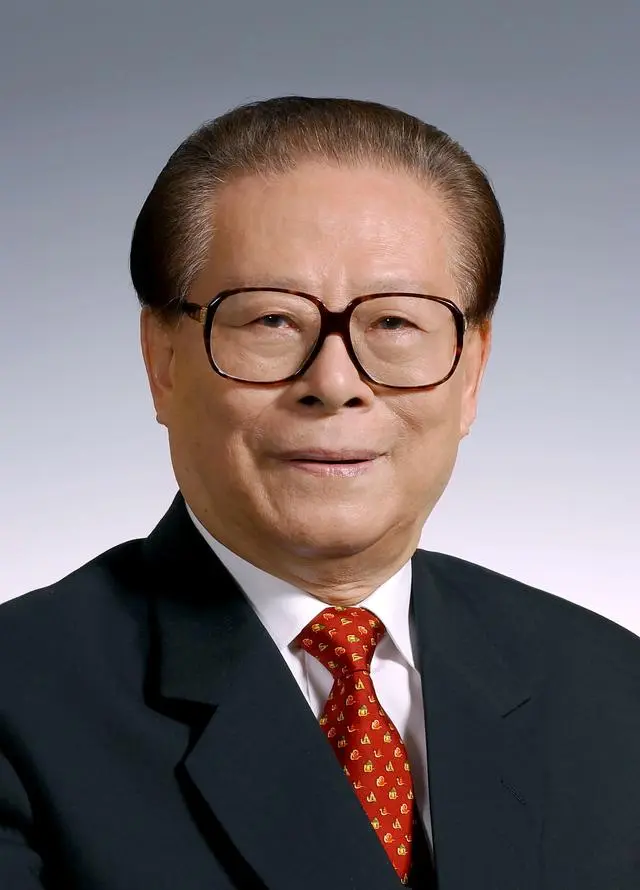

江上青

江上青(1911―1939),原名江世侯,江苏扬州人。

1927年考入南通中学高中部,受刘瑞龙、顾民元革命思想影响,当年加入中国共产主义青年团,从此走上了革命道路。

1939年7月29日,江上青遭到地主反动武装袭击,壮烈牺牲,时年28岁。

2009年,他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。

基本信息

- 享年:29

- 出生日期:1911年4月10日

- 去世日期:1939年7月29日

- 性别:男

- 中文名:江上青

- 原名:江世侯

- 民族:汉族

- 国籍:中国

- 职位:原中共皖东北特委书记

- 出生地:江苏扬州

人物生平

早年经历

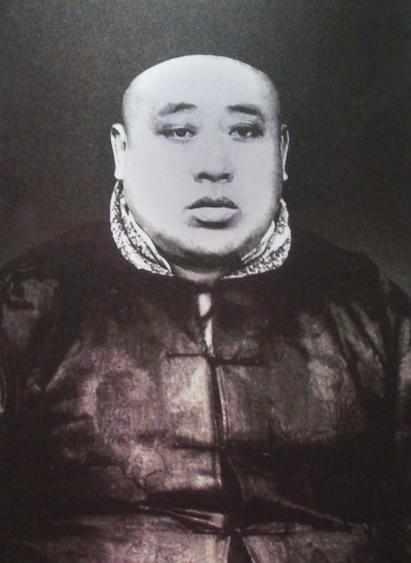

江上青(1911—1939),原名江世侯,江苏扬州人,1911年4月10日出生于江苏省扬州市江都县。父亲江石溪擅长诗文音美,尤精医学,生前在江都县头桥乡(今扬州市广陵区头桥镇)岸顶河房“太和堂”药店(又名“彭泰和堂”)悬壶济世,有爱国民主思想,母亲头桥范氏孺人(今扬州市广陵区头桥镇安帖村三三组人)。

1928年夏江上青转入扬州高中,同年冬被国民党当局以学运骨干分子为名逮捕入狱。1929年6月出狱后,改名江上青,就读于上海艺术大学文学系,同年转为中国共产党党员,并担任上海“艺大”地下党支部书记,继续从事地下学运工作。1929年冬,江上青在上海参加党组织的秘密会议时再次被捕,1930年冬带着一身疾病出狱。

1931年“九一八事变”后,面对日寇侵略和国民党当局不抵抗政策所造成的深重灾难,江上青义愤填膺,饱含激情地写下了《前进曲——东三省事件》的长诗。这首创作于1931年的诗作,在当时曾广为流传,起到了唤醒民众,鼓舞抗日斗志的积极作用。此后,江上青与一批热血青年先后创办了《新世纪周刊》、《写作与阅读》、《抗敌周刊》等,宣传马克思主义的革命道理,宣传抗日救亡、爱国主义和唯物主义思想,传播革命和抗日的火种。

1937年7月,卢沟桥事变后他发表《卢沟晓月》的文章,表达了抗日救国的激情。在全国性抗战爆发的形势下,江上青等人组织成立了江都县文化界救亡协会流动宣传团,从江都出发,溯江而上,广泛开展抗日宣传,组织动员民众参加抗日斗争。1938年春夏时节,江上青遵照党组织的指示到安徽,在中共安徽省工委领导下,参加了安徽省抗日民众动员委员会第八工作团,在大别山区的六安、寿县、颍上、固始、商城一带开展抗日宣传工作。当时,武汉《新华日报》发表了特派记者章汉夫写的文章,对江上青等人的抗日宣传工作给予了热情的赞扬。

1938年8月,江上青遵照党的指示到安徽,在中共安徽省工委领导下,参加了安徽省抗日民众动员委员会的工作,在大别山区开展抗日宣传工作。

1938年11月,皖东北地区被日军占领后,中共安徽省工委宣传部长张劲夫代表党组织,决定成立皖东北特别支部,任命江上青任特支书记,派他带领特支的一批共产党员到皖东北开展工作,与国民党安徽省第六行政区督察专员公署专员、第五游击纵队司令盛子瑾建立统一战线,负责开辟皖东北抗日根据地的准备工作。到达皖东北后,江上青担任国民党安徽省第六行政区专员公署秘书兼保安副司令、第五游击纵队司令部政治部主任。

在皖东北,江上青等利用合法身份,积极开展抗日宣传,推动盛子瑾创办皖东北军政干校。他亲自编写教材,为军政干校学员讲课、作报告,在学员中培养了一大批抗日干部。他还推动盛子瑾创办《皖东北日报》和皖东北抗日文化服务社,宣传党的抗日民族统一战线政策。经过党组织和江上青的艰苦奋斗,皖东北出现了生气勃勃的抗日救亡局面。皖东北抗日形势的发展,使国民党顽固派极为恐慌,他们加大了对皖东北进行的破坏和捣乱。日本侵略者也加紧对皖东北地方反动势力的拉拢和勾结,企图破坏皖东北的抗日局面。随着斗争形势的发展。

1939年3月,中共皖东北特委成立,杨纯任特委书记,江上青为特委委员。特委成立后,积极协助中共豫皖苏省委书记兼八路军、新四军驻皖东北办事处主任张爱萍等,进一步推动皖东北国共合作、团结抗战局面的形成,共同建立皖东北抗日根据地。

1939年7月29日,江上青在协助张爱萍等做国民党地方实力派的工作后,与盛子瑾等率部返回司令部途中遭地主反动武装伏击,身中数弹,壮烈牺牲,年仅28岁。去世后,江上青遗体安葬在八路军、新四军皖东北办事处附近的崔集。1982年迁葬于江苏省泗洪县烈士陵园,并树碑立传,由老将军张爱萍题写碑名,杨纯、刘玉柱、周村撰写碑文。

1985年4月13日,江上青的子女江泽民、江泽玲、江泽慧等专程前来为江上青扫墓,以寄托深切的哀思。

人物年表

1911年4月10日出生于扬州江都县仙女镇上的一个中医、职员家庭,兄弟姐妹中排行第六。父亲江石溪为其取名江世侯。

1915年南通大达内河轮船公司聘江石溪为协理,举家迁至扬州东关田家巷。

1918年9月入扬州琼花观小学(即扬州第九小学)读书。

1919年秋随姑父朱右村学习唐诗、古文,由此奠定了坚实的古典文学基础。

1921年9月转入扬州第一高等小学读书。

1924年9月考入扬州代用商业学校学习,成绩优良。

1927年7月偕七弟江世伯到南通长兄江世俊(号冠千)处游玩,参加了南通中学招生考试。

1927年9月被录入南通中学高中部读书。

1927年11月在进步同学顾民元等人影响下,积极投身进步学生活动,并参加中国共产主义青年团。

1928年9月转回扬州中学高中部读书,继续从事学运工作。

1928年12月在江家桥家中被反动当局逮捕,后押解到苏州,关进司前街监狱。开庭后虽经律师有力辩护,仍被拘留半年。

1929年5月释放出狱,仍豪态不减,不为扬州中学接纳。

1929年7月改名江上青,投考上海艺术大学文学系。七弟江世伯同时改名江树峰。

1929年8月到上海艺大读书。团组织关系转至上艺后直接转党,参加中共上海艺大支部的活动。

1929年10月上海艺大党支部改组,中共法南区委指定他担任支部书记。

1929年11月积极参加和领导学生运动,并经常深入工厂开展活动。在此期间,结识了左翼作家郁达夫等,受他们的影响,创作了新诗《新世界的贺仪》、《十月的旗帜》等。

1929年12月在上海北四川路粤商酒楼参加党的会议时被反动当局逮捕,关押在上海提篮桥监狱,化名张玉清。

1930年1月反动当局在证据不足的情况下,判处江上青一年苦役。后被押到苏州,关在第三监狱。他对前去探望的同志充满信心地说:“坐牢没得关系,放出去再干!”在狱中,先后写下了《赤裸着身体》、《冷漠的世界》、《饿是武器》、《缝衣人》、《我重新来到了这里》、《八个人了》等诗篇,表现了共产党员不屈不挠的斗争精神。

1930年12月押回上海,开庭审讯后获释,即回扬州。

1931年2年因在狱中备受折磨,身患严重的哮喘病,身体极度虚弱,被父亲接到南通养病。此后,仍革命意志不减,陆续写下了《血底启示》、《饥寒交迫着灾民》等诗。

1931年8月受党组织派遣,到上海暨南大学社会学系学习,听了李达、邓初民等人讲授的社会学等课,同时继续秘密从事学生运动工作,写下了《前进曲》、《旋风》等诗。他先后写下的白话诗,充分表达了一名共产主义战士不畏艰险、勇猛战斗的大无畏革命精神。

1932年2月回扬州,与陈君冶等志同道合者创办《新世纪周刊》,并在刊物上化名发表文章,鼓动扬州旅外青年学生抗日会积极开展抗日活动。

1932年9月应聘到扬州淮南职业中学担任国文教员。

1933年1月辞去淮南职中教职,应聘到仪征十二圩中学担任国文教员。积极在学生中宣传进步的革命文艺思想。

1933年9月父亲病故。其时,由于革命陷入低潮,党的组织遭到破坏,加上哮喘病严重,心情郁闷,写下《哭父》一诗,表达满腔愤懑之情。

1934年6月辞去仪征十二圩中学教职,在朋友邀请下,南游苏、常,到常熟养病。

1934年7月从常熟归,时久旱无雨,盛夏奇热,病疴未愈,多生烦恼,常“展转无眠更漏迟”。

1934年8月病体稍复。受友人之邀,到东海民众教育馆做研究辅导工作。其孤身在外,倍感寂寞,面对日非国事,更激发忧国忧民思想。

1934年10月到灌云大伊山、赣榆沙河、沭阳吴集等地开展社会调查,进行民众教育工作。在沐阳曾为土匪所掳达半月之久,后被放回,曾以诗记之:“兼旬卧匪窟,忧心且戚戚,官兵换盗魁,凯旋浮大白。……”

1934年11月经土匪绑架归来,与七弟江树峰及友人到东海富安乡等地访友,几近春节方归。外咸风寒,哮喘病再发。

1935年1月回扬州度春节,曾作《乙亥新年》一诗:“强浇浊酒换桃符,饥馑声中旧岁除。不厌家贫常觅句,因怀国破乱翻书……”

1935年2月返回东海,接母亲同行。

1935年3月母亲生病,常为无钱医治着急。

1935年4月与友人到鸿门等地进行社会调查。

1935年7月辞去东海民众教育馆职务,奉母同回扬州。

1935年9月接受扬州平民中学聘请,担任国文教员。不久,与王者兰举行婚礼。

1936年4月泛舟瘦西湖,有友人回首往昔,深为功名不就感叹,作《陌上花》一词劝慰。

1936年5月携王者兰同游扬州梅花岭史阁部祠,面对国破山河,忆往追昔,发出感慨:“忽忽匆匆,朝朝暮暮,登临暗把流年数,徘徊怅触北邙山,空叫俯仰人千古!”

1936年11月同于在春、顾民元、王石城、江树峰等人发起创办《写作与阅读》杂志,担任编辑,并以上青、藩臣等笔名先后在杂志上发表《芦沟晓月》等文章,宣传抗日。

1937年3月《写作与阅读》改由上海新知书店出版,改任杂志发行人。

1937年8月同陈素、王石城、莫朴等发起组织“江都县文化界救亡协会”,同时创办《抗敌周刊》。

1937年11月组织“江都县文化界救亡协会流动宣传团”溯江而上宣传抗日。陈素予以协助联系,接转党的组织关系。

1937年12月宣传团到达六合,大力开展各项宣传活动,每次演讲,听众均深受感动。

1938年5月宣传团分赴颍上、固始等地开展工作。在田家庵开展慰问前线将士活动。章汉夫于商城采访宣传团,在武汉《新华日报》发表通讯。

1938年8月到达浠水,患疟疾,仍坚持工作。不久宣传团大部分同志分赴十一集团军所属各师工作,少数同志赴延安学习。江上青和赵敏等到大别山,在中共安徽省工委的安排下,参加安徽省战时民众动员委员会做青年教育工作。

1938年10月和赵敏、周邨等同志组成中共特别支部,任支部书记,接受中共安徽省工委宣传部长张劲夫派遣,到盛子瑾部工作,公开身份为安徽省六专署民运科长,后任秘书。

1938年11月随国民党安徽省第六区专员盛子瑾到达皖东北,初驻泗县郑集。

1938年12月专署移驻管镇。建议盛子瑾创办皖东北军事政治干部学校,担任副校长并亲自讲课。军政干校为皖东北抗日游击根据地的开辟,培训了大批干部。

1939年1月派遣地下党员吕振球、徐崇富分别到宿县、灵璧等地联系当地抗日青年和抗日武装队伍,为创建我党武装积极进行准备工作。

1939年2月派吕振球以盛的名义到豫皖苏边区和新四军彭雪枫部联系合作抗日;同时派朱伯庸到中共山东分局汇报请示工作。同吴云邨、廖量之等人一起借盛子瑾名义创办了实际上由我党控制的《皖东北日报》。

1939年3月上旬组织政治机关等在军政干校操场上召开三千军民同庆春节大会,作热情洋溢的讲话,给与会者以极大的鼓舞。

1939年3月正式担任专员秘书。派朱伯庸接中共中央山东分局特派员杨纯(化名陈光薇)到管镇,随即成立了以杨纯为书记的中共皖东北特委。参加特委工作,担任特委委员。军政干校首批军事大队学员毕业,分赴各部队。主持召开欢送会,并作讲演。

1939年4月征得盛子瑾同意,先后组建由党员赵汇川、徐崇富分别领导的“六抗”第三支队和特务支队,建立了我党在皖东北地区直接控制的抗日武装力量。

1939年5月上旬为加强皖东北民众教育工作,在泗县召开的小学校长会议上作演讲,号召要“加紧教育明日的干部”。

1939年5月中旬管镇青抗会改组领导成员,应邀出席会议,在会上作“如何发动青年搞好抗日工作”的讲话。

1939年6月接待“抗演六队”,并不断派遣“皖动八团”等深入皖东北各县开展抗日宣传工作。

1939年7月中旬张爱萍、刘玉柱代表八路军、新四军到达皖东北。促成盛子瑾与张爱萍、刘玉柱会谈,顺利达成合作抗战协议,在皖东北地区建立起抗日民族统一战线的政治局面。

1939年7月下旬陪同盛子瑾在灵北张大路与许志远会谈。返回专署路经泗县小湾村时,遭到柏逸荪、王铸九等反动地主武装袭击,壮烈牺牲,时年28岁。

1939年秋青阳、崔集等地隆重举行追悼大会。“抗演六队”谱写《挽歌》并演唱。

个人生活

家庭生活

故居

江上青母亲范氏的祖屋头桥镇“范氏老宅”

江上青先生的母亲,是民国江都县九帖洲开沙三十三圩(今扬州广陵区头桥镇安帖村三三组)人氏--------“头桥范氏孺人”,头桥“范氏”的祖屋“范氏老宅”,位于今扬州市广陵区头桥镇安帖村三三组,江上青先生的母亲“范氏”,于清同治十二年(公元1873年),出生在这座头桥老宅中。范氏成年后,于清光绪十九年(公元1893年)嫁入江家,成为江石溪先生的妻子。由于范氏温柔贤淑,心灵手巧,纯朴明理,故而,甚得时人褒奖。范氏古宅保存完好,距今已有200多年历史,建筑形制基本保持原来模样,“范氏老宅”坐北朝南,前后两进,按照四合院的结构布局,玲珑别致,系头桥镇安帖村少有的百年古宅之一。进入古宅大门,迎面大厅正门有六扇木门,正中两扇门上方是精致的雕花鸡翅木。大厅两侧各有一间耳房,东侧耳房内雕花古床为现存古董。古宅东西各有厢房一间,东厢内亦有民国雕花大床现存。1937年冬,因日军侵华战火烧至扬州,“范氏”离开扬州城家中,带着儿媳、孙女和时年12岁的孙子江泽民(后出任国家主席)等亲人,回到娘家祖屋“范氏老宅”中居住,而江上青先生之女江泽慧女士便出生在其祖母的“范氏老宅”中,因此,江女士才会在罗伯特·劳伦斯·库恩著《他改变了中国------江泽民传》中口述,自己出生于长江中小岛上的奶奶家(注:头桥乡境系江中沙洲,形似小岛)。2000年,江泽慧女士专程返回扬州头桥镇,寻访当年曾居住过的头桥“范氏老宅”。

头桥镇是江上青先生母亲“范氏”的祖居之地,“九帖洲”是组成头桥镇的主要大洲,“三十三圩”所在地“开沙(小)洲”,是九帖大洲辖下的若干小洲之一,“开沙洲”与“连兴洲”等头桥沙洲,组成了今头桥镇安帖村。头桥乡境史上原属江都,1956年,根据“苏民辛字第27697号”文和国务院“第25次会议”同意,析原“江都县”之一部为“邗江县”,头桥随属,“开沙三十三圩”当时属江苏省邗江县头桥镇安帖村。“邗江县”的县名由时任国务院内政部长的谢觉哉查考隋文帝开皇十八年(公元598年)史料后确定并沿用至今。

2000年,根据“国函(2000)130号”文,撤销原“邗江县”,批准设立“扬州市邗江区”,头桥随属,2011年,经国务院、江苏省批准,扬州市区行政区划再度调整,析原邗江区之一部入广陵区,头桥再次随属至今。故而,原“江都县九帖洲开沙三十三圩”即今“扬州市广陵区头桥镇安帖村三三组”。“范氏”是名医江石溪先生的夫人,故而,她的娘家头桥“范氏老宅”,是江石溪先生的岳丈家。江石溪当年在头桥镇岸顶河房的“太和堂”药店(又名头桥“彭泰和堂”),坐堂悬壶济世,故头桥乡民对江石溪颇有口碑。史载,江上青先生的父亲江石溪曾悬壶的那家“太和堂药店”,于上世纪1958年,与头桥乡境的“衡山堂”(原名吴“庆生堂”)、魏“太和堂”、魏“天和堂”以及3个联合诊所,一起并入头桥乡贤“王大地主”(“中国航空发动机之父”吴大观的舅舅王鉴人,本名王继先,头桥乡乡董,乡议长,头桥王裕泰酱园掌柜)家中的医院之中,现该院(扬州市头桥医院)以从古桥路迁至头桥镇交通主干道朝阳路99号。

轶事典故

江上青认真贯彻党的抗日民族统一战线的方针、政策,团结一切可以团结的抗日力量。他一方面在农村组织农民救国会、青年救国会、妇女救国会,还想方设法征得盛子瑾同意,广泛邀请社会名流、开明士绅参加政府工作。双沟东陈店村的陈荫南是地方名流、开明绅士,江上青多次登门请他出来参加政府工作,此后陈荫南一直拥护共产党的主张,努力做好工作,在淮北地区产生了很好的影响。建国后,陈荫南仍以民主人士的身份,担任安徽省副省长。半城祖树屏是当地有名的士绅,江上青登门请他出来任“五游”保安司令部副司令,半城一带很快成为皖东北最稳定的地区。江上青又争取了原泗县一区区长蒋茂林、九区区长吴静轩、双沟镇吴亚民等人参加政府工作,这些人不仅为当时抗日作出一定贡献,在后来的皖东北及淮北抗日根据地创建和发展过程中,都起到了积极的作用。

后世纪念

纪念诗词

江泽民在《人民日报》发表诗词纪念江上青

2011年4月10日,江泽民创作《满江红·江上青百年诞辰祭》纪念江上青烈士百年诞辰。

自古英雄,凭苍宇、江山点索。

酬壮志、铁窗寒彻,泮池磅礴。史岭红梅花沥血,芦沟晓月天飞鹤。

擎玉虹,魑魅冷相看,惊魂魄。

歌颍上,旗旆烁。驱稔寇,飙尘恶。

诉声声杜宇,孛星凋落。

春水绿杨风曼暖,秋山红叶日彰灼。

清明日、持酒告先灵,神州跃。

附录:

1939年江上青赠江树峰七律

过隙光阴逝白驹,

十年患难早相扶。

雄心拼付三期战,

别绪全凭一雁书。

春水绿杨思故里,

秋山红叶走征途。

天涯兄弟成劳燕,

互问风尘老病无。

1938年王者兰赠江上青七绝

易逝年华不复回,

枕边泪湿鬓颜摧。

天涯奔走风尘客,

杜宇声声可忆归。

江泽民

书于辛卯年清明

烈士史料馆

2012年4月4日,江上青烈士史料陈列馆在家乡扬州建成并对外开放。当地民众和社会各界人士自发前来瞻仰、凭吊,以表达敬意。

陈列馆位于扬州闹市区旌忠巷33号平民中学旧址,踏进陈列馆大门,看见的是一座中西合璧的青砖红窗小洋房,整个史料馆分为上下两层,主楼坐北朝南,楼上楼下均设有走廊,室内铺有木地板,旧址的南山墙上嵌有“民国二十六年改建,平民中学建”字样。

整个史料馆分为七个展厅,图文并茂全面回顾江上青烈士生平。这七个主题分别是:“探索真理年代,爱国民主家庭”;“投身革命,矢志不渝”;“教书育人,播撒火种”;“千里救亡,唤起民众”;“开辟革命根据地,血洒皖东北”;“多才多艺,才华横溢”;“浩气长存,缅怀永远”。

.名人查的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现名人查词条内容不准确或不完善,欢迎您前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 mingrencha@88.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

.未经许可,禁止商业网站等复制、抓取名人查内容;合理使用者,请注明来源于www.mingrencha.cn

本月热门人物

-

李启龙(二丫讲梵博主)

李启龙,一名九零后中年人,运维界的小学生。二丫讲梵网站站长

-

有巢氏

有巢氏,简称“有巢“或”巢”,号“大巢氏”,华夏族,位列五氏之首,被誉为华夏“第一人文始祖”。 中国上古时期部落首领,建立古巢国。有巢氏出生在安徽省巢湖流域,后迁徙至山西省石楼山一带。 有学者认为有巢氏出生在苍梧,立都河南舞阳。 也有史学家认为有巢氏生活在山东、四川

-

江远(国民法医主角)

江远:起点小说作者志鸟村《国民法医》一书的主角,拆二代!父亲

-

李赞(90后书画新秀)

笔名礼赞,河南省美术家协会会员、郑州市美术家协会会员。东北师范大学美术学专业毕业,学士学位。河南泌阳县人,1996年出生。绘画作品多次在全国省市级比赛中获奖,并被多家艺术单位永久收藏。 自幼喜欢诗词书画,在中学时期,坚持练习绘画基本功,每天放学后,在画室练习至深夜,冬夏不弃,多才多艺,传统美学、诗词、篆刻、鉴赏均有涉猎。其绘画作品工写兼备,尤以写意花鸟为长,与古为新,风格秀逸严谨。

-

张霖(国家一级美术师)

张霖,女,国家一级美术师,中国书画研究院艺术委员会委员,中国美术家协会会员 。河南美术教育学会会员、河南美术家协会副秘书长。大红袍筹备画家。 从小就喜欢书画,几十年来,一直把书画作为精神生活中的一大乐趣和爱好。多年来,在注重吸收古代大师营养的同时,也经常到国内外参观、参加书画展,从中汲取精华。书法绘画风格从不求

-

张黎(当代画家)

张黎,1965年生,河南商丘人,中国当代画家.1986年毕业于河南大学美术专业,后进修于中央美术学院,修山水,书法,画论,篆刻等.山水画致力于线、面、色、墨的和谐统一,以舒缓当风的线与掷重苍浑的面结合,或墨融于彩,或簌彩于墨,营造出独具匠心的中国精神和东方意境,形成了意新情浓、潇洒雄奇、宽舒荡漾的色彩斑斓的水墨世界。 其画作不求

-

欧桂生(刑侦八虎)

法医临床鉴定人,执业证号:440118239037,主任法医师,硕士生导师,公安部特邀刑侦专家。现任中国刑事科学技术委员会委员;中国人体损伤鉴定委员会副主任;中国法医学会常务委员;广东省法医学会理事长;中山大学法医学系客座教授。曾获评公安部"八大刑侦专家"。

简介

简介 作品

作品 动态

动态 图库

图库 名言

名言